目次

みなさんこんにちは、SMILEVISA です!

技能実習、特定技能の受け入れ企業は、受入れの際に外国人に適切な住宅を確保する必要があります。技能実習生に対しては、適切な宿泊施設を確保する必要があり、特定技能外国人には住宅の確保をサポートします。

技能実習、特定技能それぞれ適切な住居に必要な条件があり、ルールがあるため、実際にどのように住居を手配したらいいのか悩みますよね。

そこで、今回は受け入れ企業が実施する支援の方法や居宅の広さなどの条件を具体的にご紹介します。また、受け入れ企業がどのように住居に関する費用について負担するのか等も解説していきます!

技能実習生の宿泊施設に関する条件は?

技能実習生が快適で健康的な実習生活を送るために、受け入れ企業は適切な宿泊施設を確保することが求められます。アパートや一軒家の賃貸物件や社宅、寮、企業が所有する物件など受入れ企業に合わせた選択肢がありますが、いずれにしても下記の条件を満たした物件でなければなりません。

- 爆発物、可燃性ガス等の火災による危険の大きい場所、高熱・ガス・蒸気・ほこりが発生する有害な作業場の付近、騒音・振動の激しい場所、雪崩・土砂崩壊のおそれのある場所、湿潤な場所、浸水のおそれのある場所、伝染病患者の収容所や建物など病原体によって汚染しているものを取扱う場所の付近を避けていること。

- 寝室が2階以上にある建物には、容易に屋外の安全な場所に出られる階段を2箇所以上(収容人数 15 人未満は1箇所)設けること。適切な消火設備を設置していること。

- 寝室は、床の間・押入を除き、1人当たり4.5㎡以上を確保すること。

- 就眠時間が違う2組以上の技能実習生がいる場合は寝室を別にすること。

- 食堂又は炊事場は、照明・換気を十分に行い、食器・炊事用器具を清潔に保管し、ハエその他の昆虫・ネズミ等の害を防ぐための措置を講じていること。

- トイレ、洗面所、洗濯場、浴場(脱衣室を含む。)がない場合には施設を設けること。

- 寄宿舎規則の届出等を行っている、又は速やかに行うこととしていること。

- 宿泊施設内の共用部分の衛生管理を行い、感染症の発生及びまん延防止のための措置を講じていること。

そのほか、規定としては下記もチェックしておきましょう。

- 個人別の収納設備があること。

こちらは、身の回りの品を収納できる一定の容量があって、施錠可能で持出しできないものが必要です。(個人別に施錠可能な部屋がある場合は不要です。)

また、室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓及び採暖の設備を設けることが決まっています。

- 施設内を清潔に保ち、一般的な機能を有する設備を設け、浴場は保温性を維持し、必要に応じプライバシーが守られるよう十分に配慮していること。

技能実習生の宿泊施設は単に寝泊まりする場所としてではなく、健康・安全に配慮した快適な環境を確保する必要があります。ですが、常識の範囲内の衛生的な問題や、配慮をしていればほとんどがクリアできる条件となるでしょう。

技能実習生の住居費の負担のルールは?

それでは実際に技能実習生から住居費に関して徴収できるものとしてはどのような費用があるのでしょうか?具体的には下記の通りで定められています。

社宅、寮などの会社の自己所有物件の場合

社宅や寮などを建設、改築した際にかかった費用、物件の耐用年数、入居する技能実習生の人数等を考慮して算出した合理的な額を技能実習生より徴収できることとなっています。

こちらの例としては、新しく建設した新築で耐用年数が長い場合や技能実習生の入居数が少ない場合は徴収する金額が高くなる傾向にあるでしょう。

受入れ企業が借り上げているアパート、一戸建ての場合

借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない。)を入居する技能実習生の人数で割った額を超えないことが定められています。

たとえば、全体の家賃が12万円で技能実習生が3名入居する場合は1名あたりから徴収する額は4万円を超えてはいけないということになります。

水道・光熱費については、実際にかかった費用を宿泊施設で暮らす技能実習生の同居人数で割った額以内の額で徴収します。

以上のように、受け入れ企業は家賃を徴収することで必要以上の利益を上げることはできません。実際にかかった費用の範囲内で技能実習生から家賃を徴収することができます。

【ベトナム人の場合の注意点】

ベトナム国内法では、労働者(技能実習生・特定技能)の家賃負担は月給(基本給)の15%までと規定されており、これを超える家賃設定がされている雇用条件の場合、ベトナム労働省の推薦状が出ない可能性が高いです。ベトナム本国で採用し日本へ渡航する労働者の場合は、ベトナム国内法にも抵触しない雇用条件(家賃設定)をする必要があります。

技能実習生の場合、監理団体が家賃の上限を設定していることがあります。一人当たりの家賃負担額について、東京・大阪・名古屋・京都は上限3万円、その他都道府県は上限2万円としているケースが多く見られます。

特定技能外国人にも住居の支援が必要?

特定技能外国人に対しても、義務的支援として住居の確保に係る支援が義務づけられています。

具体的に義務的支援とされているのは下記です。

①1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行う。

連帯保証人が必要な場合は、所属機関が連帯保証人となるか、家賃債務保証業者を確保する必要があります。

② 特定技能所属機関等が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。

③ 特定技能所属機関が所有する社宅等を、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。

それぞれの支援内容については後述しますが、住居がない状態の特定技能外国人への住居の確保は受け入れ機関の義務であることを覚えておきましょう。

特定技能外国人の住居の条件は?

技能実習生に続き、特定技能外国人が生活する居室は、適切な広さがあり衛生的である必要があります。外国人自身が賃貸借契約を結ぶ場合は、外国人の意志を尊重しますが、その場合でも受け入れ企業は適切な住居を確保するためにサポートをします。

また、同じような業務を行う日本人労働者がいる場合、外国人にもこの日本人と同等の住居を提供する必要があります。

例えば、日本人に社宅を提供するのであれば、同じように社宅を提供し居室の広さについても同等の広さを確保します。

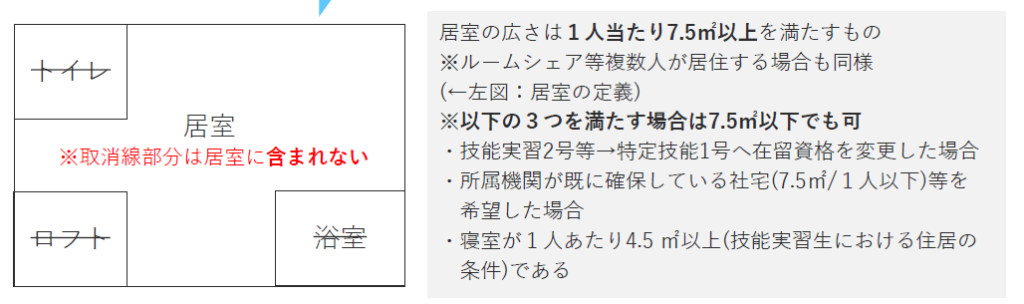

それでは、ここに出てくる「居室」とは建物の中でどのような場所を指すのでしょうか?

それは居住、仕事のための事務や作業、集会、娯楽などに使用する部屋のことです。

居室の広さにも決まりがあり、1人当たり7.5 ㎡以上を満たす必要があります。7.5㎡はおよそ4畳半から5畳ほどの広さです。日本の一般的な住宅の広さを考慮してこのような広さが定められています。

気を付けたい点はロフト等が居室に含まれないことです。居室の広さにはロフトは含まれませんので注意が必要です。

技能実習生から特定技能に変更した場合も、決まりはある?

技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合はどうなるのか?という点についてですが、すでに確保している社宅などの住居にそのまま住み続けたいという希望がある場合は、その居室が7.5㎡以下でも構いません。しかし、この場合であっても寝室は一人当たり4.5㎡以上でなければなりません。

なお、この居室の広さの決まりはルームシェアの場合にも適用されます。居室の面積を住んでいる人数で割った面積が7.5㎡以上である必要があります。

住居の支援はいつまで行えばよい?

受け入れ企業は外国人が転居する場合は常に住居の確保をサポートします。たとえば、現在の住居から通勤することが困難な遠方に配置換えがあった場合なども支援の対象になります。

しかし、外国人の個人的な事情で転居する場合は除きます。

また、外国人の離職が決まった後も、特定技能雇用契約がある間は支援を行う必要があります。そして、次の受入先が決まるまでの間で住居の確保が必要になったときには、直近の受け入れ企業が外国人の生活が安定するようサポートすることが望まれます。

特定技能外国人の住宅確保のための支援

受入れ企業は、まだ住居が決まっていない特定技能外国人の住宅を確保するために支援を行う必要があります。3つのパターンがありますがいずれも外国人の希望を確認しながら行います。

- 外国人自身がアパートなどの賃貸物件を借りる。

- 受入れ企業がアパートなどの賃貸物件を借りて、外国人に提供する。

- 受入れ企業が所有する社宅や寮を外国人に提供する。

それぞれの場合のポイントと負担すべき金銭について解説していきます。

①外国人自身がアパートなどの賃貸物件を借りる場合

まず、受入れ企業は外国人に不動産仲介業者や賃貸物件の情報を提供します。まだ日本語が理解できない、日本の習慣に慣れていない場合もあると思いますので、必要に応じて外国人と同行して、物件探しや契約のサポートをします。

物件は、本人の希望や近隣賃貸物件の相場、外国人の賃金などを考慮して適切な住宅を探します。

そして、物件が決まり契約をする場合、この敷金、礼金等は基本的には外国人が負担します。受け入れ企業が負担する必要はありませんが、外国人との話し合いで合意があれば、一部または全額を負担することもできます。

外国人が日本で賃貸借契約を結ぶときは、連帯保証人になってくれる人がいない場合がほとんどではないでしょうか?外国人であることを理由に不当な差別を受けたり、希望する住居が借りられないような事態は避けなければなりません。

連帯保証人として適当な人がいないときは受入れ企業が連帯保証人になることもあります。または、民間の家賃債務保証業者に依頼して保証人の役割を果たしてもらい、受入れ企業が緊急連絡先になります。

その際によくあるトラブルとして、外国人が家賃を滞納してしまった場合、やむを得ず受け入れ企業が立て替えることもあるでしょう。その場合には外国人に立て替えた家賃を請求することができます。

受け入れ機関に求められている支援は外国人が円滑に住居を確保できるようにするためのもので、家賃まで負担する必要はないと定められているからです。

②受入れ企業がアパートなどの賃貸物件を借りて、外国人に提供する場合

外国人から徴収できる家賃は、物件を借りる際にかかる費用を入居する外国人の人数で割った額以内と決められています。物件を借りる際にかかる費用には、家賃の他に物件を維持するための管理費、共益費も含まれます。敷金、礼金、保証金、仲介手数料などの初期費用は含まれませんので注意が必要です。

③受入れ企業が所有する社宅や寮を外国人に住居として提供する場合

外国人から徴収できる家賃は社宅や寮を建設、または改築する際にかかった費用や耐用年数、入居する外国人の人数等を考慮して算出した合理的な額です。

たとえば、新築の社宅は耐用年数が長くなり家賃は高くなります。また、少人数で住むと一人当たりの負担額は高くなるでしょう。

このように、借り上げ物件でも自社所有の物件でも、受け入れ企業が賃貸人になって外国人に住居を提供するときに家賃を徴収することで利益を得ることはできません。

まとめ

このように適切な住居に必要な条件はとても細かく決められています。条件を把握して、適格な住居を選びたいものです。外国人と日本人では住宅を借りる際の習慣や常識が異なります。また、不動産屋で聞く用語の意味が理解できないこともあります。

【出入国在留管理庁】外国人生活支援ポータルサイト「生活・仕事ガイドブック」では、住む家を探すための資料が掲載されています。事前に読んで準備しておくと参考になるでしょう。

外国人が職場で活躍するため、安心して暮らせる住宅を確保できるようサポートしていきましょう。

SMILEVISA では書類の申請を効率化するシステムを提供しています。現在の煩わしい書類 の作成にお困りの方や、特定技能の自社支援を始めたい!という企業様は、こちらよりお気 軽にご相談ください!

※本記事は現時点(2024年2月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書 式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。