目次

みなさん、こんにちは。SMILEVISAです!

企業が特定技能外国人を受入れる場合、協議会に入会しなければなりません。協議会は特定産業分野ごとに分野所管省庁によって設置されており、どの協議会に入会するのかで加入方法は異なります。

そこで今回は、製造分野における協議会への加入方法や注意点を解説していきます。

製造分野における協議会とは?

素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業の3分野は、まとめて製造分野とされています。

製造分野における協議会は、経済産業省の管轄であり、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」という名称です。

企業だけでなく、法務省・外務省・厚生労働省および国家公安委員会、経済産業省や地方公共団体などで構成されています。つまり、加入した企業は構成員の一員となります。

また、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会は、特定技能制度を適切に運用し、受入れ状況に関わる地域差が出ないようにすることを目的とした組織です。

具体的な役割は、以下のようになります。

- 構成員同士での密な連携

- 特定技能制度や情報の周知、法令を守るように呼び掛け

- 特定技能に関する課題の把握や対応策の検討など

これまで開かれた会議の資料は、経済産業省のHPで公表されています。

会議は年に4回ほど開催されており、出席は任意です。

協議会へ加入するタイミングや要する時間

製造分野における協議会に加入する際に、最も気を付けたいのが加入するタイミングです。

他の分野の場合は比較的、時間の余裕がありますが、製造分野における協議会の場合、在留資格申請前に手続きをしなければなりません。

入会手続きを完了してから登録されるまでは、届出に不備がなければ通常2ヵ月ほど時間がかかります。

しかし、近年届出の数が増えているため、2ヵ月以上かかるというケースも多くなっています。

出典 製造業における特定技能外国人材受入れに関するFAQ|特定技能外国人材制度(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野) (sswm.go.jp)

加入申請は余裕をもってできる限り早めに行い、届け出ないように不備がないように行いましょう。

また、加入しても構成員証などは発行されず、経済産業省のHP内の名簿に掲載されるという形です。

特定技能外国人の受入れができるかをまず確認しましょう

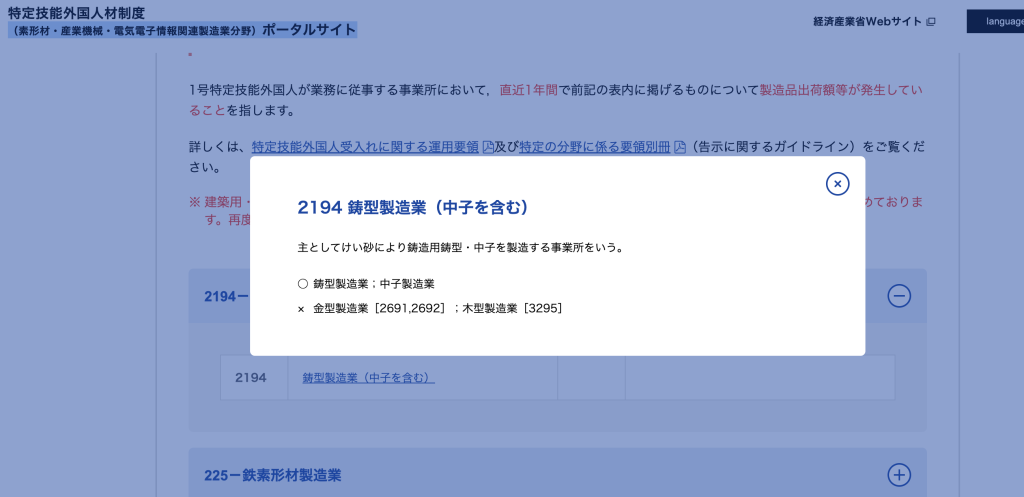

そもそも、特定技能外国人を受け入れることができる業種であるかを確認しておきましょう。

1号特定技能外国人を受け入れる事業所は、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に該当するか、ポータルサイトを参考に確認する必要があります。

受け入れ企業の業種についてこちらから確認できます。

加入申請前に用意する書類

製造分野における協議会に加入する場合、加入手続きをする前に定められた証明書類を準備する必要があります。4つの必須書類と、該当者のみが提出する書類があります。

必須となる証明書類は、経済産業省のHP内にある「証明書類作成テンプレート」を必ず利用して作成しなければなりません。

テンプレートはファイルになっているため、こちらからダウンロードして入力しましょう。

書類の中には、製造品に関する画像も一緒に提出するパターンもあります。

添付する画像は特定技能外国人を受入れる事業所で実際に製造しているものしか認められません。

では、それぞれ必要となる証明書類を詳しく見ていきましょう。

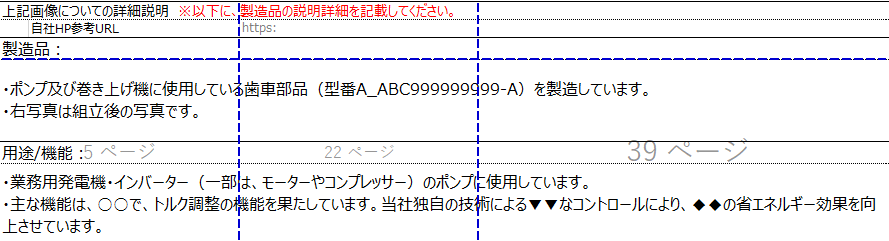

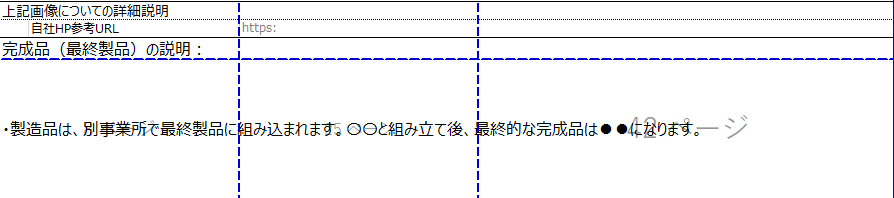

製造品の画像と詳しい説明文

まず、届出する製造品に関する書類を作成していきます。製造品の画像は、単体かつカラーで鮮明なものを添付します。画像付近には、製造品についての説明文を記載します。会社のHP内の画像を使いたい場合は、赤枠などで分かりやすく囲いましょう。

次に、画像について、用途や機能などの詳細な説明文を記載して完了です。

製造品が最終的に組み込まれる完成品の画像と詳しい説明文

次は、製造品が最終的に組み込まれる完成品に関する書類です。製造品が完成品のどこに組み込まれているのかも、画像付近に記載しましょう。

出荷後に別事業者が組み立てるなど、完成品の撮影が難しい場合は例を挙げて説明します。

さらに詳しい説明を記載して完了です。

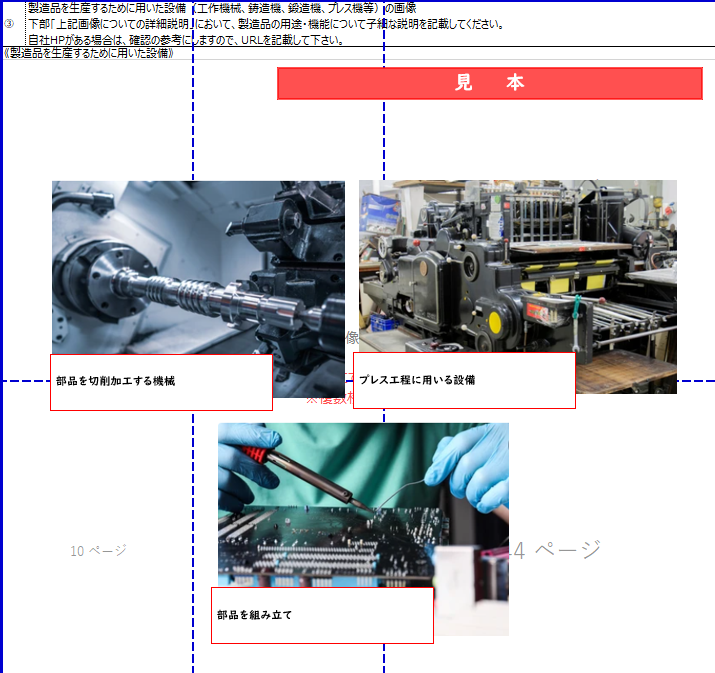

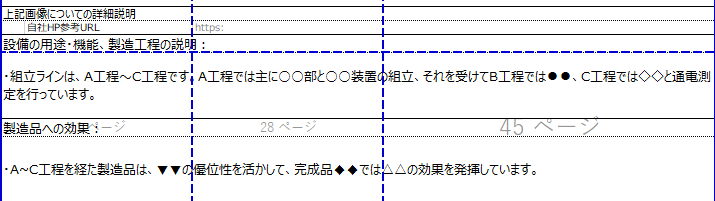

製造品を生産するために使った設備の画像と詳しい説明文

製造の際に使用した設備に関する書類も作成します。どの機器で製造しているのか、作業工程がはっきり分かるように記載します。

詳細な説明を記載して完了です。自社HPがある場合は、参考資料となるためURLも添付します。

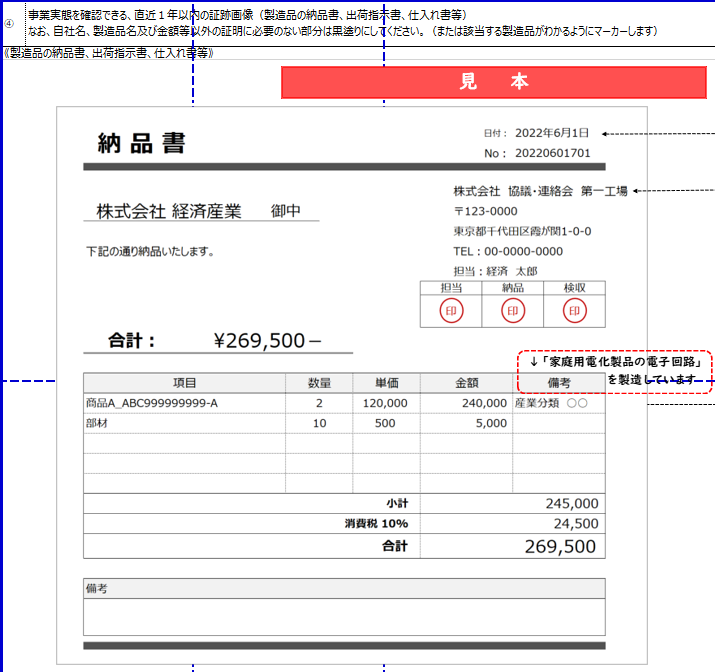

事業実態を確認できる、直近1年以内の証跡画像

必須書類の最後は、事業形態を確認するための書類です。届出の対象となる製造品の納品書や、出荷指示書、仕入れ書などが当てはまります。

必ず、社名や製造品の番号などがはっきり読めるものを添付しましょう。他にも、会社名や、届出から1年以内の日付が記載されていることは必須となります。対象の製品の「日本標準産業分類の番号」と用途についても、手書きで問題ないので説明文を入れましょう。

製品が複数記載されている発注書などは、どれが対象の製品なのか赤枠で囲うか、関係のない製品は黒塗りします。また、取引先の黒塗りしたいという場合は、事前に相談した上で理由を記載します。

出典 受入れ機関向け入会手続き 申込み前の準備|特定技能外国人材制度(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野) (sswm.go.jp) 証明書類作成テンプレート

該当者のみ提出する書類

以下の3つの書類が必要なのは、該当者のみです。

- 請負による製造の場合は、「請負契約書の写し」

- 権利などの関係で、製造品などの画像を提出できない場合は、「製造品の画像提出不可の理由書」

- その他、協議会から確認の過程で追加提出の指示があったもの(初回届出時は不要)

「請負契約書の写し」は、請負業務で製造する製造品が、届出する分野に該当することをはっきり確認できる契約書にかぎります。

協議会への加入方法

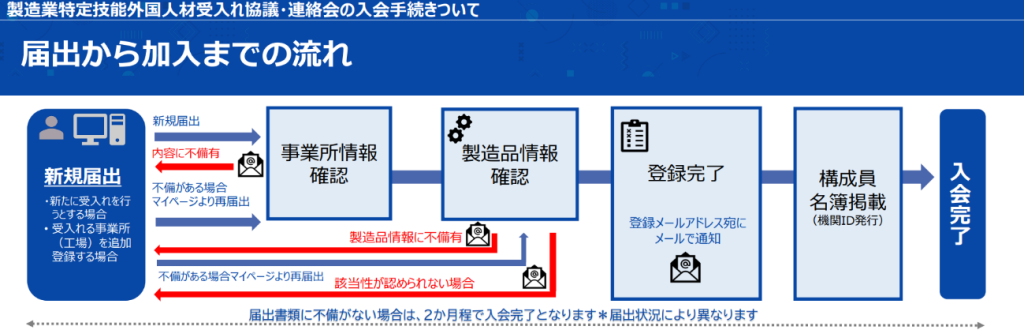

必要な署名書類の準備が完了したら、加入手続きをしていきます。

協議会への加入方法の流れは、以下の通りです。

出典 製造業における特定技能外国人材受入れに関するFAQ|特定技能外国人材制度(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野) (sswm.go.jp) 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の入会手続き

では、詳しく見ていきましょう。

STEP①経済産業省のHPへアクセス

協議会への加入申請はweb上で行います。

経済産業省のHP内にある、協議会への加入申請手続きを行うページにアクセスしましょう。

→特定技能外国人材制度(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)ポータルサイト「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」をクリック

STEP②必要事項の入力

必要な情報を入力していきます。入力中、途中保存することは出来ないので注意しましょう。

HP内に入力項目一覧があるため、事前にダウンロードして確認しておくと安心です。

入力項目は5つの区分となります。

それぞれの区分ごとに見ていきましょう。

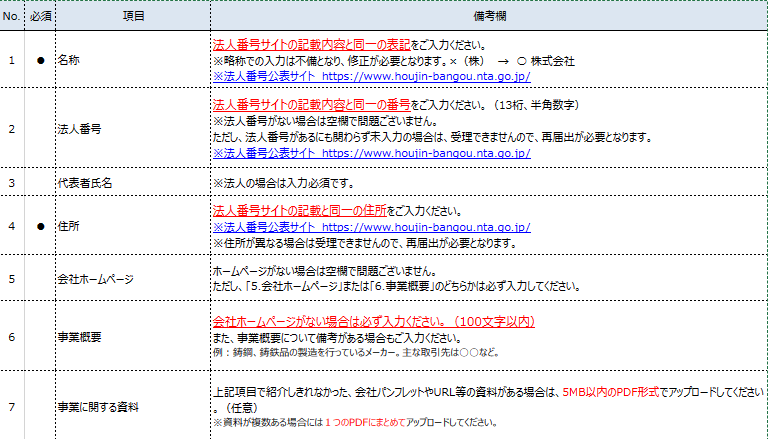

- 法人について

入力する法人情報は、以下の7つです。

・名称

・法人番号(ない場合は空欄)

・代表者氏名

・住所

・会社HP(ない場合は空欄)

・事業概要

・事業に関する資料(任意)

名称と住所、法人の場合は代表者氏名、会社HPがない場合は事業概要が必須項目です。

また、名称、法人番号、住所に関しては法人番号サイトと同一の情報です。

事業に関する資料は任意ですが、5MB以内の1つのPDFでアップロードする必要があります。

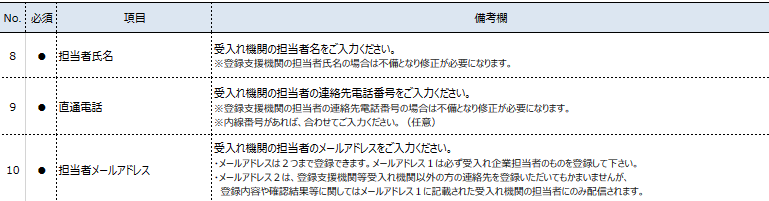

- 担当者について

協議会から、申請内容に関する問い合わせがある可能性があるため、対応できる担当者の情報を入力します。

担当者情報は、以下の3つでいずれも必須項目です。

・担当者氏名

・担当者と直通の電話番号

・担当者のメールアドレス

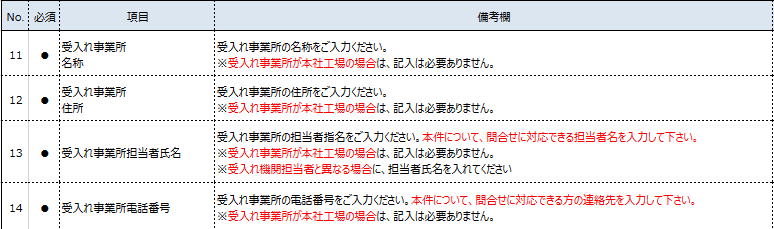

- 事業所について

受入れる事業所が本社工場の場合、こちらの区分の入力は不要です。

事業所が単独のみであれば本社工場となるため、同様に入力の必要はありません。

事業所が複数という場合、対象となる事業所名を「○○事業所」と入力します。

請負による製造で、受入れ事業所が他社である場合、事業所名は「請負:○○株式会社○○事業所内」となります。

事業情報の入力項目は、以下の4つです。

・受入れ事業所の名称

・受入れ事業所の住所

・受入れ事業所の担当者氏名

・受入れ事業所の電話番号

協議会から申請内容に対する問い合わせに対応できる担当者や、電話番号となります。

- 登録支援機関について

登録支援機関を利用していない場合、こちらの区分は入力する必要はありません。

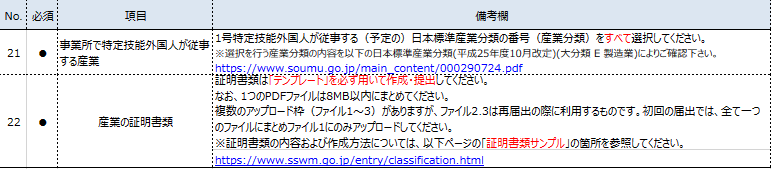

- 特定技能外国人が従事する産業について

特定技能外国人が従事する産業の情報について、以下の2つを入力します。

- 事業所で特定技能外国人が従事する産業

- 産業の証明書類

産業分類は複数選択が可能なため、特定技能外国人が従事する日本標準産業分類番号は全て入力します。

証明書類は事前に準備したものをPDF形式にし、1つのファイルに8MB以内にまとめたものをアップロードします。

「テンプレート」を使用した証明書類でなければ、認められないので注意しましょう。

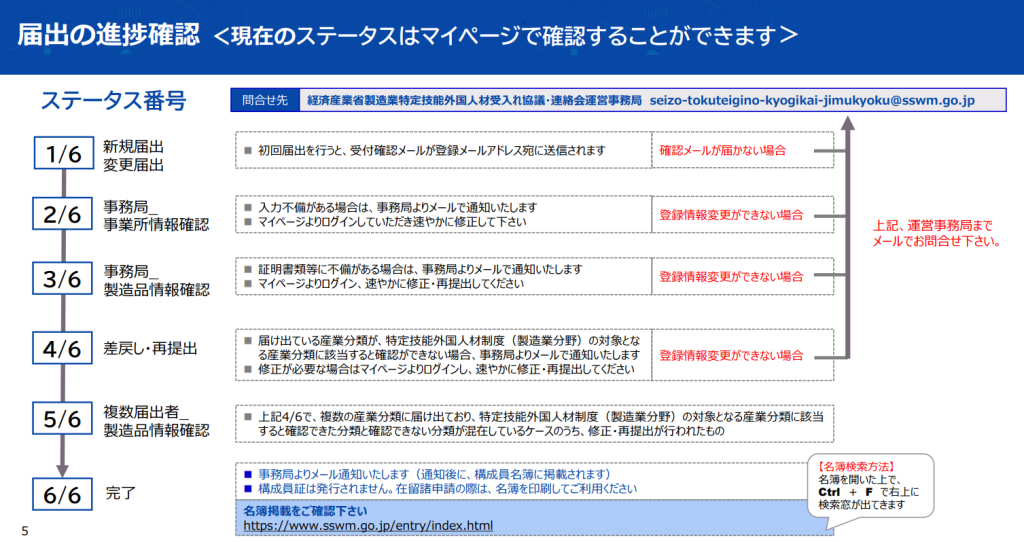

STEP③メールで通知を受け取る

上記の手順で、申請手続きは完了となります。加入申請が完了すると、登録したメールアドレス宛に受付確認メールが届きます。確認メールが届かない場合は、協議会の事務局に問い合わせましょう。

申請内容に不備があれば事務局からメールで通知されるので、経済産業省HPのマイページにログインして速やかに修正して再提出します。修正が出来ない場合、協議会の事務局に問い合わせれば問題ありません。

その後、申請内容が認められれば、メールで通知されます。

構成員証は発行されず、名簿に掲載されるため、在留申請の際は名簿を印刷しましょう。

申請内容が認められるまでの進捗状況は、経済産業省HPのマイページから確認ができます。

出典 製造業における特定技能外国人材受入れに関するFAQ|特定技能外国人材制度(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野) (sswm.go.jp) 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の入会手続き

協議会加入の際の注意点

協議会へ加入する際の注意点は、以下の4つです。

- 加入時にかかる料金

- 複数の事業所で受入れる場合

- 協議会に登録している産業分類とは別で受入れる場合

- 構成員資格の更新

それぞれ詳しく見ていきましょう。

加入時にかかる料金

現時点(2023年4月)では、協議会へ加入する際の入会費や、加入後の年会費は無料です。

変更などがあれば協議会や経済産業省HPで連絡があります。

複数の事業所で受入れる場合

複数の事業所で受入れる場合、それぞれの事業所ごとに加入申請を行う必要があります。

例えば、3つの事業所で受入れるのであれば、3回加入申請を行わなければなりません。

同じ住所や敷地内であったとしても、複数の事業所で作業し、出荷実績が確認できる書類がある場合、関わっている全ての事業所の入会手続きが必要となるので注意しましょう。

協議会に登録している産業分類とは別で受入れる場合

既に協議会に入会していたとしても、登録している産業分類とは異なる産業分類で特定技能外国人を追加で従事させる場合は加入申請が必要です。

経済産業省HP内から、協議会への入会手続きを再度行いましょう。

構成員資格の更新

協議会への加入が認められると、構成員という扱いになります。

協議会事務局は構成員に対し、毎年度、構成員資格を更新するかどうかの確認を調査などと合わせて確認します。

更新を拒否した場合、構成員資格は無くなってしまうため、必ず更新の意思を伝えましょう。

協議会に加入できないケースはある?

特定技能外国人が勤務する事業所が、製造分野に該当しない場合、協議会への加入を拒否する、と経済産業省HPで公表されています。

対象の産業分類かどうかの確認はこちらから確認可能です。(リンク先 対象となる産業分類一覧|特定技能外国人材制度(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野) (sswm.go.jp))

また、特定技能制度に違反したり、違法行為や不正行為をした場合は協議会から除名されるというケースもあるのですが、除名された日から1年経っていない場合も加入は拒否されます。

協議会への加入は在留資格申請前に速やかに!

今回は製造分野における協議会への加入方法や、注意点などを解説しました。

特定技能外国人を受入れる場合、協議会への加入は必須です。

製造分野における協議会は、他の分野と比べてスケジュールもタイトで、準備する書類も多いです。

ポイントや流れをしっかり押さえ、漏れがないように加入申請の手続きを行いましょう。

SMILEVISA では書類の申請を効率化するシステムを提供しています。現在の煩わしい書類 の作成にお困りの方や、特定技能の自社支援を始めたい!という企業様は、こちらよりお気軽にご相談ください!

※本記事は現時点(2023 年4月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書 式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国 在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。