目次

みなさんこんにちは!特定技能の書類作成・人材管理システムを提供しているSMILEVISAです!

近年、外国人を雇用する企業はますます増えています。

増加している外国人雇用の対策として、厚生労働省が実施する「外国人雇用実態調査」が令和5年から開始されました。そして、第2回目の「令和6年外国人雇用実態調査」の結果も公表されました。

そこで今回は、外国人労働者の雇用はどうなっているのか、最新の統計データをもとに解説していきます。

本記事の最後にて、特定技能外国人を初めて受け入れる企業向けのガイドを無料でダウンロードできます。受け入れ条件のチェックリストや、受け入れのためのステップをわかりやすくまとめているので、ぜひご覧ください。

「外国人雇用実態調査」とは?

外国人雇用実態調査とは、外国人を雇っている企業や事業所を対象に、外国人労働者の雇用形態や賃金などの雇用実態を明らかにする調査です。外国人労働者数が増加しているなかで、外国人雇用の対策立案の基礎資料とすることが目的です。

外国人雇用実態調査の調査概要

【調査対象】

調査対象は以下の3点を満たしている事業所及び事業所に雇用されている外国人常用労働者です。

- 日本標準産業分類に基づく18の産業に属する

- 雇用保険に入っている従業員が5人以上

- 外国人労働者を1人以上雇っている

【調査事項】

事業所調査と労働者調査の2つに分かれており、調査事項は以下の通りです。

事業所調査:事業所の属性情報、雇用する労働者の属性情報、現在の雇用状況

労働者調査:外国人特有の属性情報、入職経路、生活状況

【調査時期と方法】

調査時期は、毎年10月1日から同年11月末日です。令和5年から実施が開始されました。

調査方法は、厚生労働省が委託した民間業者が各事業所に調査票を郵送し、事業所の担当者や労働者が記入します。回答は郵送またはオンラインで行われます。

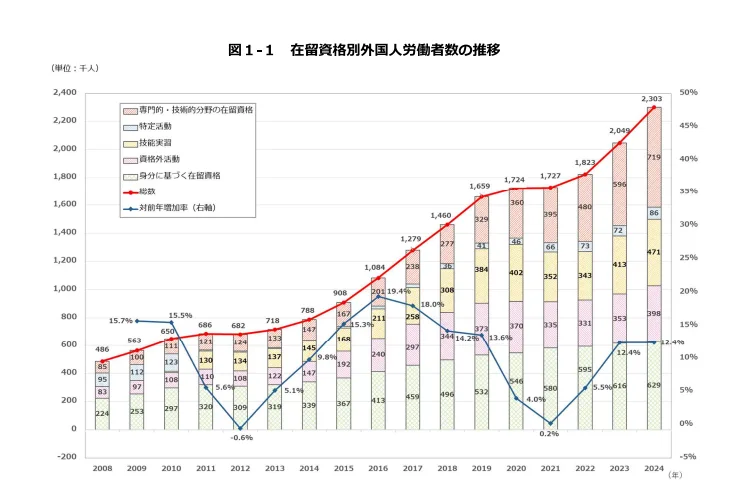

外国人労働者数の推移

外国人労働者数は増加していますが、実際の推移はどのようになっているのでしょうか?

以下は2008年から2024年までの外国人労働者数の推移です。

出展:厚生労働省|「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)

「令和6年外国人雇用実態調査」の調査結果

それでは「令和6年外国人雇用実態調査」の結果を事業者調査と労働者調査別に見ていきましょう。

事業者調査

【外国人労働者の人数と在留資格構成】

外国人労働者数(雇用保険被保険者が5人以上の事業所)は約182万人で、令和5年は約160万人であったため、13.8%増加しました。

主な在留資格別の割合は以下の通りです。

| 在留資格 | 割合(令和6年) | 割合(令和5年) | 増減(%) |

| 専門的・技術的分野 | 38.9% | 35.6% | +3.3 |

| 身分に基づくもの | 27.6% | 30.9% | -3.3 |

| 技能実習 | 20.2% | 22.8% | -2.6 |

【月間給与と労働時間】

| 在留資格 | 月給(千円) | 増減(%) | 所定内時間 | 残業時間 |

| 全体平均 | 274.9 | +2.7 | 157.1 | 17.5 |

| 専門的・技術的分野 うち特定技能 | 289.1 250.3 | +1.1 +7.6 | 158.5 160.2 | 17.0 21.3 |

| 技能実習 | 210.0 | +2.9 | 163.8 | 21.6 |

| 身分に基づくもの | 305.2 | +1.0 | 150.8 | 15.5 |

【外国人雇用の理由(複数回答)】

| 理由 | 令和6年 | 令和5年 | 増減(%) |

| 労働力不足の解消 | 69.0% | 64.8% | +4.2 |

| 活躍を期待(日本人と同等以上) | 54.7% | 56.8% | -2.1 |

| 国際化・多様性の向上 | 15.8% | 18.5% | -2.7 |

| 外国人特有の知識・技術を期待 | 13.2% | 16.5% | -3.3 |

【雇用に関する課題】

| 理由 | 令和6年 | 令和5年 | 増減(%) |

| 日本語でのコミュニケーションが難しい | 43.9% | 44.8% | -0.9 |

| 在留資格手続きが煩雑 | 24.7% | 25.4% | -0.7 |

| 在留期間に上限がある | 21.5% | 22.2% | -0.7 |

| 文化・価値観の違いによるトラブル | 20.9% | 19.6% | +1.3 |

労働者調査

【国籍・地域別の構成(上位3か国)】

| 国・地域 | 令和6年 | 令和5年 | 増減(%) |

| ベトナム | 32.4% | 29.8% | +2.6 |

| 中国(香港・マカオ含) | 14.7% | 15.9% | -1.2 |

| フィリピン | 10.5% | 10.0% | +0.5 |

【入職経路(複数回答)】

【1】入職前の居住地が「日本」の場合

| 経路 | 令和6年 | 令和5年 | 増減(%) |

| 知人・友人 | 35.2% | 43.0% | -7.8 |

| 求人広告(誌・ネット) | 19.7% | 19.3% | +0.4 |

| 日本国内の紹介会社 | 10.8% | 9.9% | +0.9 |

【2】入職前の居住地が「日本以外」の場合

| 経路 | 令和6年 | 令和5年 | 増減(%) |

| 出身国の紹介会社・個人 | 44.7% | 51.5% | -6.8 |

| 出身国の語学学校 | 16.5% | 9.9% | +6.6 |

| 日本国内の紹介会社 | 12.9% | 13.5% | -0.6 |

【入国に要した費用】

| 費用帯 | 令和6年 | 令和5年 | 増減(%) |

| 20~40万円未満 | 22.6% | 23.0% | -0.4 |

| 20万円未満 | 18.6% | 19.2% | -0.6 |

| 40~60万円未満 | 14.5% | 12.4% | +2.1 |

【その他】

就労上のトラブル:

就労上のトラブルは「なし」が86.9%、「あり」が10.9%でした。トラブルの内容については「紹介会社の費用が高かった」ことや「トラブルや困りごとの相談先がわからない」ことが挙げられています。

仕送り:

仕送りをしている人の割合は54.8%でした。仕送り金額は「50〜100万円未満」が32.7%で最も多い金額帯でした。また、1年の仕送り金額の平均は104.3万円でした。

以上が「令和6年外国人雇用実態調査」の主な結果となっています。より詳しい内容は厚生労働省の「令和6年外国人雇用実態調査」の結果を公表しますのページをご確認ください。

「令和6年外国人雇用実態調査」の結果からわかったことと今後の対策

それでは調査結果の考察と今後の対策について解説します。

「令和6年外国人雇用実態調査」の結果からわかったこと

事業所調査からわかったこと

規模に関して、外国人労働者は全体として増加傾向にあります。そのなかでも専門・技術系への比重が高まっており、実習・身分系の比率は縮小傾向にあります。

賃金や労働時間に関して、資格区分で賃金格差が明確であり、実習・特定技能は相対的に低水準となっています。低賃金区分であるほど実労働時間が長い傾向にあります。

受入れ側の採用動機としては「人手不足」が最も多く、即戦力よりも人材の補充が必要とされています。また、言語の壁や在留資格申請の手続きの負担が主な課題として挙げられます。

労働者調査から分かったこと

ベトナム人材の比重が増加していることがわかりました。入職経路としては、「知人や友人」の割合が減少し、国内紹介会社が増加しています。また、海外在住者の中では出身国の語学学校を経由する者が増加しています。

入国費用は40~60万円帯が増加しており、費用帯が高くなっています。また、就労トラブルの発生割合は低下しています。

今後の対策

外国人労働者が大幅に増加しているため、賃金や労働時間など雇用状況の改善が重要です。また、言語や生活相談など手厚い支援が必要となっています。

言語や手続き負担の解消は弊社のクラウドサービスSMILEVISAを導入することで行うことができます。

また、特定技能の賃金について、以下のページで詳しく解説しているので是非参考にしてください。

特定技能の自社支援初めてガイドの無料ダウンロードはこちら

特定技能の自社支援や管理を始める際に、どのようにしたらいいのか、ステップや、準備すべきもの、注意点などについてわかりやすくまとめた資料を無料ダウンロード可能です。こちらの資料は、社内で共有や研修などでお使いいただく際に便利です。

外国人雇用における課題の対策として特定技能外国人の自社支援を始めましょう!

以上、外国人雇用実態調査について結果の分析と考察を解説しました。

外国人雇用において様々な課題がありますが、その中でも雇用の手続きの煩雑さはシステムを取り入れることで解消できる課題です。

自社支援に関するセミナーもオンデマンド形式でいつでもご覧いただけます。参加費無料・オンライン開催で全国どこでも参加が可能ですので、ぜひご参加ください!

【詳細&お申込みはこちらから】

※本セミナーは、受入れ企業様を対象としたセミナーとなります。それ以外の方、競合他社様のお申し込みについてはご遠慮くださいませ。

SMILEVISA では書類の申請を効率化するシステムを提供しています。現在の煩わしい書類の作成にお困りの方や、特定技能の自社支援を始めたい!という企業様に対しては、自社支援を実現するためのサポートプランも充実しています。こちらよりお気軽にご相談ください!

※本記事は現時点(2025年9月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書 式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国 在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。