目次

みなさんこんにちは、特定技能の書類作成・人材管理システムを提供しているSMILEVISAです。

特定技能2号の建設分野では、制度が始まってから申請の数が増加傾向にあり、令和6年12月末の時点においてにおいて213名を突破しています。今後もますます申請の増加が予想される分野となっています。

この記事では、建設分野について、特定技能2号へどうやって移行するのかを解説していきます。

建設分野の特定技能2号の業務内容は?

特定技能2号の建設分野では、熟練した技能が必要とされています。建設分野で特定技能2号として就労した際の業務内容については3つの業務区分があります。下記の通りで定められています。

(土木区分)

〈 分野、区分の概要 〉

複数の建設技能者を指導しながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事し、工程を管理〈 従事する主な業務 〉

型枠施工 / コンクリート圧送 / トンネル推進工 /

建設機械施工 / 土工 / 鉄筋施工 / とび / 海洋土木工その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業

〈 想定される関連業務 〉

・原材料・部品の調達・搬送

・機器・装置・工具等の保守管理

・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業

・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業

・清掃・保守管理作業

・その他、主たる業務に付随して行う作業

(建築区分)

〈 分野、区分の概要 〉

複数の建設技能者を指導しながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事し、工程を管理〈 従事する主な業務 〉

型枠施工 / 左官 / コンクリート圧送 / 屋根ふき /

土工 / 鉄筋施工 / 鉄筋継手 / 内装仕上げ /

表装 / とび / 建築大工 / 建築板金 / 吹付ウレタン断熱 /その他、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕又は模様替に係る作業

〈 想定される関連業務 〉

・原材料・部品の調達・搬送

・機器・装置・工具等の保守管理

・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業

・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業

・清掃・保守管理作業

・その他、主たる業務に付随して行う作業(ライフライン・設備区分)

〈 分野、区分の概要 〉

複数の建設技能者を指導しながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理の作業等に従事し、工程を管理〈 従事する主な業務 〉

電気通信 / 配管 / 建築板金 / 保温保冷その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業

〈 想定される関連業務 〉

・原材料・部品の調達・搬送

・機器・装置・工具等の保守管理

・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業

・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業

・清掃・保守管理作業

・その他、主たる業務に付随して行う作業引用:出入国在留管理庁「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」

3つに業務区分それぞれの現場で複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理するもの(班長)としての実務経験が必要です。

特定技能2号への移行を考えている外国人がいる場合、移行も考えて経験を積ませる必要があるでしょう。

建設分野の特定技能2号評価試験の詳細は?

建設分野において特定技能2号に移行するためには、必要となる技能を有していることを証明するための試験に合格する必要があります。建設分野においては下記の試験のいずれかに合格することが必要です。

- 「建設分野特定技能2号評価試験」

- 「技能検定1級」または「技能検定単一等級」

それぞれの試験の概要は下記の通りです。

「建設分野特定技能2号評価試験」

試験言語:日本語

実施主体:一般社団法人 建設技能人材機構(JAC)

実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式

学科試験

| 問題数 | 40問 |

| 試験時間 | 60分 |

| 出題形式 | 4択式 |

| 実施方法 | CBT方式 |

| 合格基準 | 合計点の75%以上 |

実技試験

| 問題数 | 25問 |

| 試験時間 | 40分 |

| 出題形式 | 4択式 |

| 実施方法 | CBT方式 |

| 合格基準 | 合計点の75%以上 |

建設の建設分野特定技能2号評価試験は毎月行われています。国内試験会場については、東京の他、大阪、愛知、北海道、宮城、広島、福岡となっていますので最寄りの試験会場を探しましょう。

試験の日程、申し込み等についてはJACの建設分野特定技能の評価試験情報と申込みより確認が可能です。

「技能検定1級」又は「技能検定単一等級」

試験言語:日本語

実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)

実施方法:学科試験及び実技試験

技能検定の最新の日程については、都道府県職業能力開発協会の試験日程のページより確認することが可能です。

建設分野の特定技能2号へ移行するための必要経験年数は?

建設分野の特定技能2号に移行するためにはどのくらいの実務経験が求められているのでしょうか?建設分野においては、班長として一定の実務経験が求められています。建築分野の業務は多岐にわたるため、必要な実務経験の年数は業務区分によって異なります(試験区分ごとに国土交通省が別途定める)。

班長として一定の実務経験が必要

業務区分に対応する建設キャリアアップシステムの能力評価基準のある職種に係る能力評価基準のレベル3相当の「就業日数(職長+班長)」が必要な実務経験とされています。対応する能力評価基準がない場合は、「就業日数(職長+班長)が3年(勤務日数645日)以上であること」が求められます。

実務経験の年数については、こちらの国土交通省「建設分野の2号特定技能外国人に求める「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」に記載されています。

建築大工であれば0.5年~、内装仕上であれば3年と同じ建築分野でも差があるので、特定技能2号に移行する外国人が要件を満たしているか事前に確認しましょう。

建設分野の特定技能2号の申請方法は?

出入国管理管理庁の公式サイトでは、すでに特定技能2号を申請するための必要書類がこちらにて公表されています。

すべての分野で共通する書類以外に、建設分野では下記の書類の提出が必要です。

申請する特定技能外国人が、A、B、Cどれ該当するかを確認し、場合に応じて、いずれかを選択しましょう。

| A)2号特定技能外国人の業務区分に対応する職種が建設キャリアアップシステムの能力評価基準にある場合 | ①希望する業務区分に応じた建設キャリアアップシステムにおけるレベル3の能力評価(レベル判定)結果通知書の写し ②2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書(分野参考様式第6-3号) |

| B)2号特定技能外国人の業務区分に対応する職種が、建設キャリアアップシステムの能力評価基準にない場合 | 2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書(分野参考様式第6-3号) |

| C) 建設キャリアアップシステムに就業日数及び就業履歴数が蓄積されていない場合 | 2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書(分野参考様式第6-3号) 経歴証明書(分野参考様式第6-3号別紙) |

上記の書類に加え、下記の書類の提出も必須となります。

- 建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第6-1号)

- 建設分野における2号特定技能外国人特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関に関する誓約書(分野参考様式第6-2号)

- 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けていることを証する書類

- 特定技能所属機関になろうとする者の建設キャリアアップシステム申請番号又は事業者IDを明らかにする書類(登録後に送付されるハガキ又はメールの写し)

建設キャリアアップシステムについては、こちらの記事でも解説していますので参考にしてみてください。

建設分野の特定技能2号のよくある質問と回答

①特定技能2号を受け入れる際にも、特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入は必須でしょうか

こちらは特定技能2号であっても加入が必要となります。

②特定技能2号の試験について、対策はどのようにしたらよいでしょうか?

建設分野の特定技能2号については、JACでサンプル問題とテキストが公表されています。さらに、各国語版に翻訳されたものが用意されているため、外国人に案内をして試験対策を行いましょう。

③建設分野の直近の特定技能2号の試験の合格率はどのくらいでしょうか?

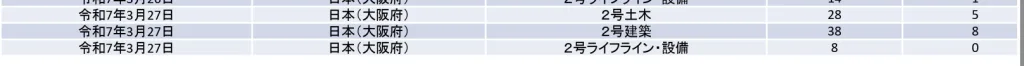

令和7年3月に実施された試験の結果については、JACの試験結果より下記の通りで公表されています。

土木・建築においては受験者数も多く、合格者も出ていますが、ライフライン・設備に関しては合格者はゼロとなっています。難易度の高い試験であるため、しっかりと試験対策をして臨みましょう。

まとめ

新しく分野が拡大された建設分野の特定技能2号。現に、在留資格申請の数は増加傾向にあり、今後も建設分野の特定技能2号の人数は増えていくと思われます。

また、特定技能2号に関するセミナーもオンデマンド形式でいつでもご覧いただけます。参加費無料・オンライン開催で全国どこでも参加が可能ですので、ぜひご参加ください!

【詳細&お申込みはこちらから】

※本セミナーは、受入れ企業様を対象としたセミナーとなります。それ以外の方、競合他社様のお申し込みについてはご遠慮くださいませ。

SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。

自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!

※本記事は現時点(2025年4月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。