目次

みなさんこんにちは!特定技能の書類作成・人材管理システムを提供しているSMILEVISAです。

近年、特定技能制度を活用して外国人材を受け入れる企業が急増しています。その中でも「自社支援型」での受け入れは、コストを抑えつつ、自社の管理下で支援業務を行えるため、多くの企業から注目されています。

しかし実際に受け入れた後、

- どのタイミングで何をすべきか分からない

- 実務は誰が、どのように進めていけばいいのか?

- どんな業務があり、どのくらい工数がかかるのか?

といった「受け入れ後の業務」に不安を感じている受け入れ企業の担当者も少なくありません。

本記事では、特定技能人材を自社支援で受け入れた後に必要な業務内容を、実務中心に分かりやすく解説します。必要な支援内容、スケジュール感、社内体制の整え方、実際の運用事例など、「何から始めればいいのか分からない…」という企業担当者の方にこそ、ぜひ読んでいただきたい完全ガイドです。

本記事の最後にて、記事内で紹介しているスケジュール資料や実務内容資料を無料でダウンロード頂けます。

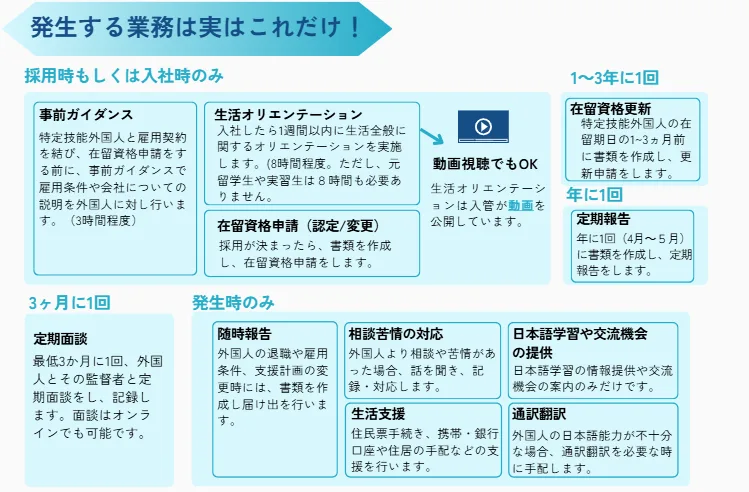

特定技能の自社支援で発生する業務一覧

特定技能を自社支援で受け入れる場合、企業側には様々な義務と業務が発生します。まずは全体像を把握し、どんな業務がいつ発生するのかを把握しておきましょう。

発生する業務については、下記の表でわかりやすくまとめています。

「特定技能外国人の自社支援初めてガイド」より引用

それぞれの業務の詳細については、下記の記事にて解説していますので事前に確認しておきましょう。

また、特定技能外国人の日本語能力が十分ではない場合は通訳翻訳の手配が必要となります。詳細については、下記の記事が参考になります。

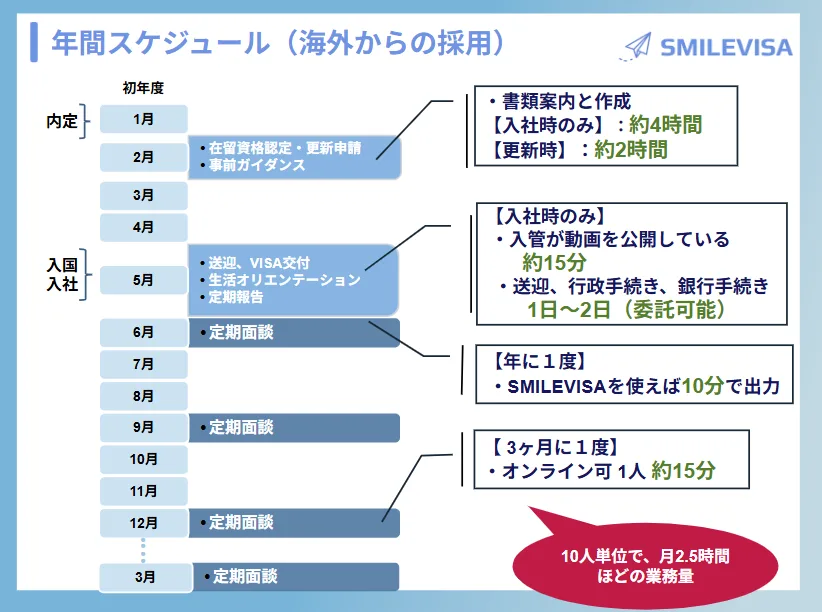

特定技能の自社支援の年間スケジュール

特定技能制度で外国人材を受け入れる場合、年間を通じて継続的な支援業務が義務となっています。支援内容については出入国在留管理庁によって定められているため、抜けや漏れがないように年間スケジュールをあらかじめ作成しておくことが重要です。

ここでは、自社支援における基本的な年間スケジュールの流れと、月別の主な業務を解説します。

特定技能を自社支援した場合の年間スケジュールは下記の図の通りです。特定技能外国人の受け入れに関しては、国内からの受け入れと海外からの受け入れがあるため2パターンの年間スケジュールが存在します。

【海外から特定技能外国人を受け入れる場合の年間スケジュール】

「SMILEVISAの説明資料」より引用

定期報告は年に1度、定期面談は3ヶ月に1度行います。海外から特定技能外国人を受け入れる場合は、送迎、行政手続き、銀行手続きが必要となります。

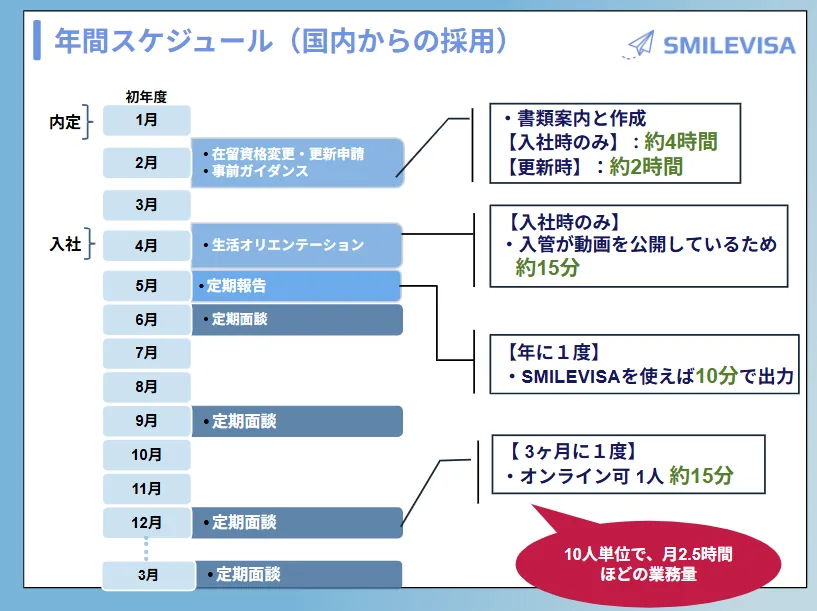

【国内から特定技能外国人を受け入れる場合の年間スケジュール】

「SMILEVISAの説明資料」より引用

こちらはあくまで例となりますので、受入れ企業の状況や特定技能外国人の申請内容によって変更になる可能性もあります。自社の年間スケジュールについて作成を希望される場合は、SMILEVISAホームページよりお気軽にお問い合わせください。

特定技能の在留資格申請までのスケジュールを確認

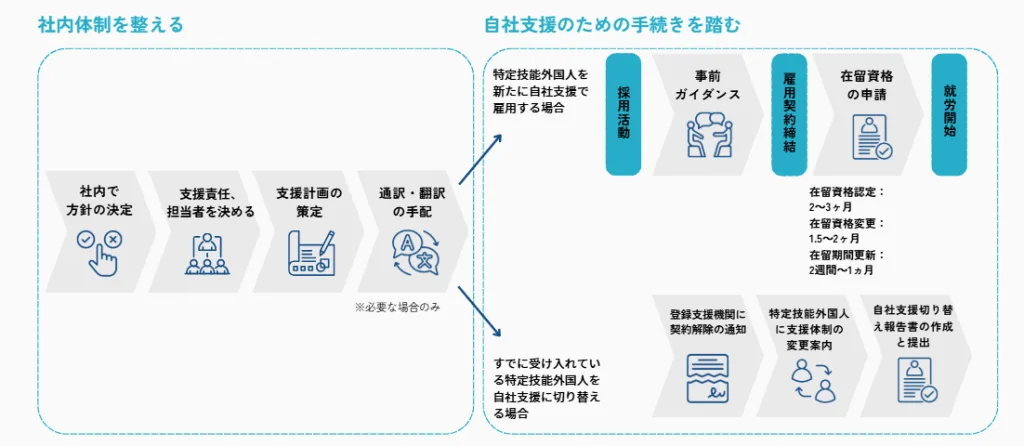

年間スケジュールが把握出来たら、次は特定技能外国人の在留資格申請のスケジュールを確認しておきましょう。一般的には、下記のような流れで特定技能外国人の在留資格の申請を行っていきます。

社内での受け入れ方針を決定してから就労開始までの流れは以下の通りです。

「特定技能外国人の自社支援初めてガイド」より引用

在留資格の申請は、国内からの受入れと海外からの受入れで申請方法が異なります。以下で詳しく説明していきます。

【特定技能外国人が国内にいる場合】

特定技能外国人が国内にいる場合は、「変更申請」と言います。以下のステップで行います。

- 在留資格変更許可申請

- 出入国在留管理局(地方出入国在留管理庁)に申請書を提出。

- 在留資格が「特定技能1号」に変更される。

- 在留資格変更許可後

- 許可後、在留カードが交付される。

【特定技能外国人が国外にいる場合】

特定技能外国人が国内にいる場合は、「変更申請」と言います。以下のステップで行います。

- 在留資格認定証明書交付申請

- 地方入管に申請書を提出。

- 在留資格認定証明書の発行と送付

- 審査通過後、在留資格認定証明書を受け取り、国外の外国人へ送付。

- 電子データ(メールやPDF)での送付も可能。

- ビザ申請

- 外国人が在留資格認定証明書を持参し、

- 在外公館でビザを申請。

- ビザの発行

- 審査後、在外公館からビザを発行。

- 入国

- 在留資格認定証明書の発行から3ヶ月以内に日本へ入国。

- 入国時に受け入れ企業の送迎が必要。

国内からの呼び寄せよりも、長い期間が必要となることが予想されるため、海外から呼び寄せる場合は早めに準備・手続きを済ませるようにしておくとよいでしょう。

該当する特定技能分野の協議会への加入

特定技能で外国人材を受け入れる際、全ての分野にそれぞれの協議会への加入が義務付けられています。協議会は、業界全体で外国人材の適切な受け入れと支援体制を維持するために設置されており、企業はその一員として情報共有や報告義務を果たす必要があります。

協議会については以前は受け入れ後の加入が可となっていましたが、現在はすべての分野において、受け入れ前の加入が必須となっていますので注意しましょう。

特定技能の協議会とは?

協議会は、法務省・厚生労働省・関連業界団体などが連携して設置する組織で、主に以下のような役割を担っています:

- 特定技能外国人の受け入れ状況の把握

- 支援体制の監督・助言

- 不適切な受け入れ企業の把握・是正

- 関係機関との連携・通報体制の整備

協議会については以前は受け入れ後の加入が可となっていましたが、現在はすべての分野において、受け入れ前の加入が必須となっていますので注意しましょう。

各分野の協議会の具体的な加入方法については、それぞれの分野の協議会加入の記事より詳細を確認することができます。

特定技能外国人の支援責任者・支援担当者を決める

特定技能外国人の自社支援については、出入国在留管理庁が支援責任者(担当者)を最低でも1名は配置することを条件としています。

支援責任者(担当者)とは?

支援業務全体の統括者であり、支援の実施体制を管理・監督する立場です。実際の支援計画に基づいて、日々の支援業務(生活支援・相談対応など)を行うため、外国人材と直接関わる重要な立場となります。

支援担当者の業務について、主なものは下記の通りです。

- 管理1号特定技能外国人支援計画の作成・管理

- 支援計画に沿った支援を担当する

- 支援の進捗状況の確認

- 支援状況の届出(定期・随時届け出)

- 支援状況に関する帳簿(記録)の作成及び保管

- 出入国在留管理庁と連絡業務

支援担当者の選び方、注意点については下記の記事で詳しく解説しています。

在留資格申請の際に必要な書類の準備

実際に特定技能外国人を雇用することが決まった場合、必要な書類を作成していく必要があります。自社支援をする受け入れ企業が作成すべき書類としては下記の通りです。

特定技能外国人の在留資格に関する書類の作成

特定技能外国人の在留資格申請をするにあたり、出入国在留管理庁へ提出する書類を揃える必要があります。雇用する外国人が日本国内にいる場合は「在留資格変更許可申請」、雇用する外国人が海外にいる場合は「在留資格認定証明書交付申請」となりますので注意するようにしましょう。

必要書類については、出入国在留管理庁のウェブサイト「在留資格 特定技能」で確認が可能です。

※提出する必要書類は、受け入れ分野、受け入れ実績、会社の状況などに応じて、変化しますのでご注意ください。どの書類を提出して、提出しないかについては、SMILEVISAで自動で判別し、リストとして表示することができます。

申請については、入社予定日の1~2か月前から準備を始めるとスムーズです。ギリギリになって申請をすると間に合わない可能性もあるため、注意しましょう。

雇用契約書の作成

特定技能外国人との雇用契約を作成する際は、通常の雇用条件の提示にとどまらず、特定技能制度上のルールに適合しているかどうかが重要なポイントとなります。

特定技能外交人の雇用契約書を作成する際は、下記のポイントを抑えるようにしましょう。

雇用契約で必ず押さえる9つのポイント

- 業務内容が分野別の「特定技能業務」に該当していること

→ 対象外の業務を行わせると不法就労となる恐れがあります。 - 所定労働時間が、同じ職場の通常の労働者と同等であること

→ 外国人だけ労働時間を短く/長くすることは不可。 - 報酬(給与)は日本人と同等以上であること

→ 同じ業務・キャリアの日本人と比べて遜色のない額で設定。 - 待遇面で外国人差別をしないこと

→ 教育訓練、福利厚生の利用なども平等に。 - 一時帰国を希望した際は休暇を認めること

→ 家族事情や宗教行事などで帰国するケースに配慮。 - 農業・漁業分野に限り派遣形態が可能だが、派遣先・期間は明確に定めること

- 帰国旅費について、本人が負担できない場合は企業が負担すること

→ 円滑な帰国をサポートする責任があります。 - 外国人の健康・生活状況を把握すること

→ 雇用契約とは別に、支援計画とあわせて記載内容をリンクさせるのが理想。 - 契約は期間契約(1年更新、最長3年まで)であること

→ 期間契約になるので、労働条件書に記載する最長の契約期間は3年。1年更新とする企業が多い傾向にあります。

賃金設定の基準について(賃金規定がない場合)

特定技能外国人の給与について、日本人と同等水準が原則と定められているため、賃金規定がない場合は、日本人従業員のキャリア年数に応じて判断することになっています。具体的には、下記の通りが目安です。

| 入社前の実務経験 | 想定される日本人社員の基準 | 想定すべき給与水準 |

|---|---|---|

| 技能実習3年修了 | 日本人4年目社員 | 同等以上の水準 |

| 実務経験なし | 日本人1年目社員 | 同等以上の水準 |

その他注意点

- 外国人が理解できる言語で契約書を用意(翻訳も必須)

- 一時帰国や旅費負担などの対応も契約書に具体的に明記するとトラブルが少ない

- 雇用形態・勤務地・業務内容の変更がある場合は、出入国在留管理庁へ報告が必要

支援計画の作成

「支援計画」とは、特定技能外国人が日本で安心して生活し、安定して働けるように企業が行う支援内容を具体的にまとめた計画書です。支援計画書については、在留資格申請の際に出入国在留管理庁への提出が必須となるため、自社支援をする際は駆らなず作成しなくてはなりません。

支援計画の主な内容については下記の通りです。

- 事前ガイダンス

- 出入国する際の送迎

- 住居確保・生活に必要な契約支援

- 生活オリエンテーション

- 公的手続等への同行

- 日本語学習の機会の提供

- 相談・苦情への対応

- 日本人との交流促進

- 転職支援

- 定期的な面談・行政機関への通報

支援計画の具体的な作成方法についてはこちらの記事でわかりやすく解説しています。

支援計画の実施時期について

作成した支援計画の実施時期については下記の通りです。

| 入社時に対応 | ・事前ガイダンス(雇用契約締結前) ・ 出入国する際の送迎(※海外からの場合のみ) ・ 住居確保・生活に必要な契約支援 ・公的手続等への同行 ・生活オリエンテーション |

| 定期的に対応 | ・定期面談 ・定期報告 ・行政機関への通報 |

| 適宜対対応 | ・相談・苦情への対応 ・随時報告 ・日本語学習の機会の提供 ・日本人との交流促進 ・転職支援 ・通訳翻訳の提供 ・地域共生施策の協力 |

特定技能の支援計画については、随時発生するものではなくスポットで発生するケースがほとんどのため、特定技能の支援担当者はどの業務がどの時期に発生するのかを把握しておく必要があります。

特定技能を自社支援へ切り替える報告について

これまで登録支援機関に支援を委託していた企業が、途中から「自社支援」に切り替える場合は、出入国在留管理庁への届け出が必要となります。

提出書類や具体的な手続きについては下記の記事にてわかりやすく解説しています。

【2025年版】特定技能の自社支援切り替え手続き完全ガイド|随時届出の必要書類・提出方法

自社支援への切り替えの報告については原則14日以内となっているため、注意が必要です。

特定技能外国人の入国から入社までの流れ

在留資格申請が通った後、どのような流れで特定技能外国人を受け入れるのか、下記わかりやすくステップごと&チェックリストとして解説しています。

まとめ

以上が受け入れ企業が特定技能外国人を受け入れた際にやるべきことをまとめた実務マニュアルでした。

本記事でご紹介したように、やるべきことは多岐にわたりますが、一つひとつを確実に対応することで、外国人材の定着率も向上し、コンプライアンスの向上につながるなど企業にとっても大きなメリットになります。

今後、自社支援を始めていきたい受け入れ企業のご担当者様は、自社支援体制づくりに、ぜひ本記事の内容をご活用ください。

SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。

自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!

※本記事は現時点(2025年12月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。